スピリチャルでアートな日々、時々読書 NY編

ジェームズ・アンソール展:仮面の誘惑

2009年7月4日土曜日

MOMAでジェームズ・アンソール展が始まったので観に行く。

ジェームズ・アンソールの作品は、MOMAでもメトロポリタンでも、あるいはフィリップス・コレクションでも、ぽつんと置かれた作品が、時に骸骨が踊っていたり、時にマスクをかぶった人物が不気味に蠢いていたりして、気になる作家の一人だったけれど、今まできちんとした形でまとめて観る機会がなかった。だから、MOMAで120点に及ぶ彼の作品を展示すると言うことを聞いて、結構、前から期待していたのだった。

ジェームズ・アンソールは、19世紀半ばから20世紀初頭にかけて、ベルリンで活躍した画家である。ベルリン象徴派の画家と言うことが出来ると思うけれど、その作風は、後の表現主義にも影響を及ぼしたと言える。その色彩は奔放で荒々しく、その主題は、骸骨や仮面が乱舞する神秘的なものだった。

アンソール作「スキャンダルな仮面」

例えば、1863年に制作された「スキャンダルな仮面」という作品。扉を開けて仮面をかぶった老女らしき人物が部屋の中に入ってきて、同じく仮面をかぶった部屋の中の男と視線を交錯させる一瞬を画いた作品だが、これを最初に観たときは、心が躍った。何というか、僕は、こんな風に、一瞬の場面が様々な物語を喚起させる絵が好きだ。老女が持っている箒はいかにも魔女の魔術を彷彿とさせるし、同じように仮面をかぶった男のふと見上げた視線は、何か、禍々しいけれどある種の期待を持って老女の出現を待っていた様子が伺える。男は、老女に何かを依頼しようとしているのだろうか。それとも、老女に追い詰められて最後に諦念を持って老女の出現を受け入れようとしているのだろうか。絵は、それ以上のことを物語らないけれど、そこには確実に日常性を超えた呪術的なドラマが展開されようとしている。

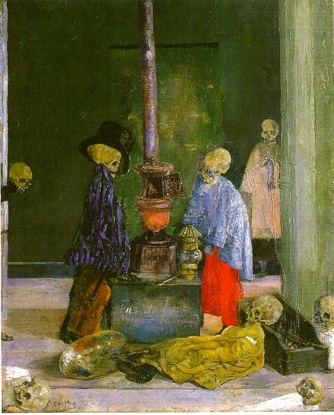

アンソール作「暖を取ろうとする骸骨達」

アンソールはまた、骸骨に対する偏愛の作家でもあった。彼は、執拗に骸骨を画いた。まるで普通の人間には関心がないかのように、彼は骸骨を愛し、その様々な生態をキャンバス上に画き続けた。アンソールの骸骨は、もちろん、死を象徴しているのだけれど、しかし、彼らは普通の人間のように喜怒哀楽を持ち、この絵のように、暖を取るために暖炉の周りに集まってくると言う人間くささを持っている。アンソールという人は、このように死と生の境界を軽々と越境できる人だった。

アンソール作「奇妙な仮面達」

アンソールがもう一つ偏愛したのが仮面である。彼は、繰り返し仮面を描いた。それは、仮面をかぶった人間達の場合もあるし、仮面だけの場合もある。時には、子人や妖精のような存在が仮面をかぶっている場合もある。アンソールにとって、仮面もまた非日常生に至るメディアだったのかもしれない。その意味で、アンソールは19世紀末を正統に生きようとした世紀末人であった。

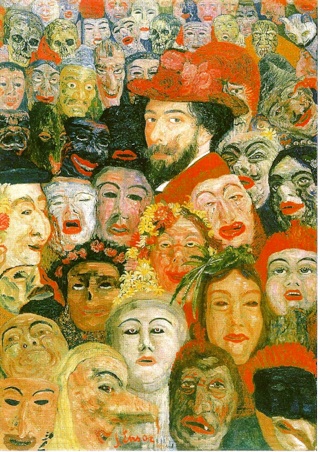

アンソール作「仮面の中の自画像」

まさに世紀末の1899年、アンソールは、「仮面の中の自画像」という作品を制作する。様々な仮面に囲まれた自画像である。アンソールは、この作品を、自分の作品を受け入れようとしない批評家を嘲笑しようとした制作したらしい。ここに描かれた仮面の一つ一つが、自分を理解しようとしない美術界の人間と言うことだろうか。

今回のMOMAの展示は、彼の作品を120点集めたという意味では、かなり大がかりな展示である。会場には、初期の、本当にロマン主義的な作品から、ラフなスケッチまで多様な作品が展示されている。僕は、特に、ラフスケッチの作品に心を惹かれた。一見、ラフなように見えるけれど、実は群衆などが細かく描き込まれていて、アーチストの並々ならぬデッサン能力を感じさせるからである。また、聖書に題材を撮った一連の象徴主義的な作品も観ていて楽しかった。従来の宗教画の伝統から離れた自由なタッチでありながらも、そこには、既存のキリスト教絵画とは異なるスタイルで超越性に迫ろうとする姿勢が感じられる。一つ一つの絵を観ながら、改めて、アンソールという作家がいかに超絶的な技法を持っていたかを改めて実感することが出来た。

でも、そのような作品を観ながら、実は、僕は少し物足りないものも感じていた。それは、アンソールという作家が、骸骨や仮面を描きながらも、どうも日常世界から脱し切れていないような印象を受けたからである。もちろん、これは、僕のように「スピリチャリティとアート」というテーマを持って絵を見ようとする、ある種「邪道」な見方によるものだから、決して一般化することは出来ない。でも、それを踏まえた上で言えば、アンソールの絵は、「うますぎる」のである。いくら骸骨や仮面を描いたとしても、それが日常的な思考に沿った形で描かれている限り、その絵は、ただのイラストに過ぎない。アンソールの絵を見ながら、僕は偉そうにもそんなことを考えていた。

仮面とは何だろうか。ここで唐突に三島由起夫を取り上げれば、彼の「仮面の告白」は、仮面というツールを徹底的に近代的な自我の問題に還元してしまったために、つまらない作品になってしまった。ナルシストで近代主義者の三島の限界が、たぶん、「仮面の告白」に露呈してしまっている。その三島のつまらなさと同じものを、僕はアンソールに感じてしまうのである。それはまさに「仮面の中の自画像」という作品の限界でもある。

仮面とは何か。アフリカからユーラシア・オセアニアを経て南北大陸に至るまで、仮面は、現実世界と超越世界を越境する重要なツールだった。ネイティブ・アメリカンのメディスン・マンが仮面をつけるとき、彼の元に精霊が舞い降りてくる。パブア・ニューギニアの祭礼において仮面をつけた集団がムラに乱入してくるとき、彼らは若者集団ではなく森の精霊を体現した異界のものに変容する。そのように、仮面とは、今、ここにある日常を攪乱し、そこに超越的な存在を召還し、自身が異界の者へと変容を遂げるためのパワフルなツールなのである。だからこそ、日本の能楽師達は、翁の面をつけるときに厳粛な儀式を行ったわけで、それは、現代日本社会においても連綿と続いているのである。それは、近代的な自我の同一性などと言う、たかだかロマン主義以降の「自己実現とその挫折」という矮小な問題圏に還元されない広い射程を持ったものである。

アンソールの自宅には、多数の仮面が商品として保存されていたらしい。テクニックは抜群だけれども、器用すぎてなかなか作品が売れなかったアンソールは、自宅の仮面をひたすら描いて、自分の作品世界を構築していった。それはそれで評価すべきではあるけれど、同時に、彼は「仮面と骸骨」を描いていれば、アートが成立すると勘違いしてしまったのかもしれない。

とまれ、なかなかまとまってみることの出来ないアンソール作品をまとまってみることが出来る貴重な機会です。不況の中でも意地を見せているMOMAにエールを送る意味も含め、ぜひ一度足を運んでみてください。

アンソール展の看板。