スピリチャルでアートな日々、時々読書 NY編

死者を悼むこと:「おくりびと」、「歩いても 歩いても」そして、、、、

2009年4月29日水曜日

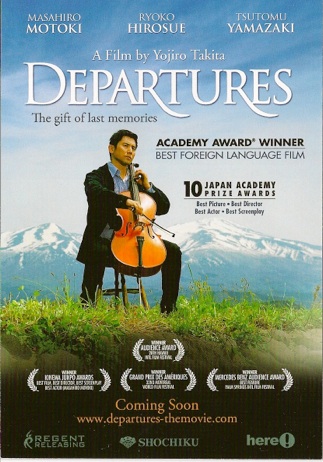

この時期のニューヨークの風物詩の一つであるTribeca映画祭に2本の日本映画が招待された。一本は、滝田洋二郎監督の「おくりびと」。これは、まあ、今年のアカデミー外国映画賞を受賞したから理解できる。で、もう一本は、是枝裕和監督の「歩いても 歩いても」。この選択は、現在の日本映画、と言うよりも日本社会全体を考える上で、とても示唆的な選択だと思う。さすが、Tribeca映画祭!

この快挙に触発されて、もしも、僕が、映画祭のディレクターで、この2本を上映するに当たって、何本か日本映画の特集上映会を開催しても良いと言われたら、どうするか、ちょっと考えてみた。迷わず、上映作品に入れるのは、小津監督の「東京物語」、成瀬監督の「乱れる」、緖方明監督の「いつか読書する日」だろう。これ以外にも、塩田明彦監督の「黄泉がえり」、市川準監督の「仰げば尊し」、諏訪敦彦監督の「H Story」、押井守監督の「Ghost in the Shell/攻殻機動隊」・・・とラインナップしたい映画はたくさんある。ついでに、天童荒太さんを招いて「悼む人」についての講演会を企画するのも面白いかもしれない。さらに、石内都さんの「Mother’s」を展示するというのも考えられる。

こうやってみると、どうやら、現代日本では、死者をどのように悼むかについて、いろいろな人がいろいろな表現形態を通じて思索しているようだ。死者を悼むこと。あるいは死者と共に生きること。でも、この主題は、日本にとって決して新しいものではない。小津の東京物語は、戦争で亡くなった息子の思い出が、決して主題化されないにもかかわらず、常に通奏低音のように映画全体に反響していた作品だった。だからこそ、原節子の最後の涙があれほどまでに人の心を打つのだ。成瀬の「乱れる」もまた、死んだ夫=兄の思い出に取り憑かれながら、許されない愛に向かってしまう義理の姉と弟の物語だった。その物語は、少しだけ変奏されて、見事に緖方監督の「いつか読書する日」に引き継がれていく。ここでもまた、亡くなった両親のために、愛を成就できない二人の男女が描かれる。もちろん、是枝監督の「歩いても 歩いても」もまた、このような死者の思い出にとらわれてしまった家族の物語である。若くして亡くなった兄のために、家族はいまだに互いのコミュニケーションを回復させることが出来ず、どこかで時間が凍り付いてしまっている。これをどのように癒すことが出来るのかが、「歩いても 歩いても」の重要な主題となる。

「おくりびと」米国公開版のちらし

死者とはどのような存在だろうか。死者は、何よりも、二度とコミュニケーションが出来ない存在として定義できる。人は、遺品や写真を通じて死者を回想することが出来る。時には、共通の友人と共に死者について語ることも出来るだろう。しかし、人は、決して、死者と語り合うことは出来ない。仮に、死者が亡霊として現れたとしても、死者との対話は、ハムレットが父王の亡霊に出会ったときのように、決して、双方向的なコミュニケーションとして成立することなく、一方的なモノローグとして終わるだろう。死者の言葉は、それが回想されるだけで、決して反論することも出来なければ、慰めることも弁解することも出来ない一方的に与えられる言葉なのである。死者と向き合うことは、このような過酷なコミュニケーションに耐えることにほかならない。

では、どうして、今、日本では死者を悼み、死者を想起することが、とても重要な主題として浮上してきたのだろうか。近代社会は、死を隠蔽し、巧妙に加工することによって、同時に生を操作しようとする社会である。フーコーが指摘したように、近代社会は、狂気や病気や同性愛者などを排除することによって、「近代的な主体」を構築した。近代的な主体は、健康で、合理的で、生産的である。これが、近代資本主義の生産システムと結合して、高度の発展が可能になる。しかし、このシステムは、同時に、「近代的な主体」概念から排除される存在を生みだし、これを隔離しようとする抑圧のシステムでもある。

この排除と抑圧のシステムに、「老い」と「死」が加わる。近代社会では、ほとんどの人間が、病院で最後を迎えることになる。病院の霊安室からそのまま葬儀屋に運び出されて火葬されてしまうシステム。そこでは、死を、直接的な他者の喪失として経験することが出来ない。市川準の「仰げば尊し」に出てくる、死体写真専用サイトを観ることに取り憑かれた小学生のように、人は、死に立ち会い、向き合う経験を失うことによって、死を抽象化してしまう。そこには、かけがえのない他者の死を通じて経験する喪失感、心の痛み、悔恨などの生々しい感覚が失われている。 このような組織的な死の隠蔽システムを通じて、現代日本社会では、死が抽象化され、そして生もまた抽象化される。

そこから、現在の再生医療を巡る生者の立場からのみの一方的な脳死議論に至るまでは、ほんの一歩でしかない。現在の脳死議論では、日本以外の先進国の技術の発展と産業化の可能性と、それに取り残されるかもしれない日本の現状や、あるいは、再生医療の発展によって延命することが出来るかもしれない患者の思いは議論されても、再生医療を目的に「殺される」脳死者のことは決して議論されない。脳死擁護論を簡単に受け入れてしまう人たちには、脳死した身体がまだ温かく、心臓が動いており、臓器を摘出しようとメスを入れた瞬間に「痛み」によってビクンと反応するという現実についての想像力が欠落しているようだ。もちろん、中国で大量に「生産」されている死刑囚が、臓器市場における重要な供給源であることもまた議論から排除される。

死について考えること。それは、一見するととても後ろ向きで、何の生産性もない行為に見える。しかし、死について考えることは、生について考え、現代社会の抑圧と排除の問題を考えることにつながる重要な思考なのだ。

「歩いても 歩いても」、「おくりびと」、「悼む人」・・・。最近の日本で話題になった、死を巡る作品群は、もちろん、死について何か明確な回答を出しているわけではない。むしろ、そのような直接的な回答を迂回し、「死者を悼む」ことに関心を集中させているように見える。「死者を悼む」こと。それは、死者との一方的なコミュニケーションに耐えることであり、そのような自分を見つめることである。その時、人は、「悼む」時間の持続を通じて、新しい自分を発見しようとする。それは、近代社会の隠蔽と主体化のシステムによって抽象化された「自分」を回復するために必要な身振りなのかもしれない。

ジャパン・ソサエティのレセプションで挨拶する本木雅弘さん。「おくりびと」の主演男優として、滝田監督と共に映画祭に招かれた。

チベット寺院の壁画に描かれた骸骨。チベットにおいて、死は、決して喪失を意味するわけではなく、次の生への重要なステップと考えられている。