スピリチャルでアートな日々、時々読書 NY編

「ダリ 絵画と映画」展:あるいはシュール・リアリストの無意識の地平

2008年7月26日土曜日

ダリは、言うまでもなくシュール・レアリズムを代表する作家の一人だ。彼は、人間の無意識の世界を探求した。その世界は、まるで人間の夢の世界をそのまま描いたように、奇妙なオブジェとグロテスクに歪曲された人やモノや動物、そして抑圧された欲望を象徴する記号に満ちている。

20世紀の最大の発見の一つは、もちろんフロイトが精神分析の手法を通じて開拓した人間の無意識の世界である。そして、シュール・リアリズムは、この広大で不可思議な無意識の世界をアートの世界に導入しようとしたもっとも重要なムーブメントである。シュール・リアリストは、無意識の世界を探求するために様様な手法を試みた。一つは、ダリのように、夢の世界を描くという手法である。夢のように事物の形態が奇妙に歪み、欲望の対象が誇張されて、あるいは変形されて描かれる世界。それは、まさに無意識の世界を視覚化しようとするシュール・リアリストの手法であると言えるだろう。これ以外にも、例えば、自動記述という手法がある。出来る限り意識の介入を抑えて、無意識の状態でわき起こってくる言葉を連ねていくという手法である。特に詩の言語は、この自動記述という手法によって、無意識の広大な世界を召還することが期待された。

このようなシュール・レアリストの手法に、映画はとても近しいものだった。なぜなら、映画もまた、夢の世界を通じて無意識にアクセスしようとした表現形態の一つだからである。実際、映画を観るという経験は、夢を見るという経験にとてもよく似ている。映画でも夢でも、現実世界と異なり、場面が突然切り替わる。そこには何らかのコンテキストがある場合もあるが、全くコンテキストがない場合も存在する。映画にも夢にも、ある種の物語が存在する。しかし、その物語は時にとても荒唐無稽なもので現実との接点を欠いている場合がままある。映画はまた、夢同様に、様々な欲望に満ち、また欲望の規制に満ちている。さらに、映画においても夢においても、現実世界に存在しない様々なクリーチャーや事物が溢れている。映画は、初期のメリエスの時代から、月世界旅行や魔術師の世界を「夢物語」として描いてきた。夢は、もちろん、無意識に最も近い世界であり、フロイトやユングのような精神分析家達が無意識に接近するための重要な足がかりとした世界でもある。

ダリ作品「記憶の持続」。シュール・リアリズム絵画に特徴的な歪んだオブジェが印象的な寓意に満ちた作品。

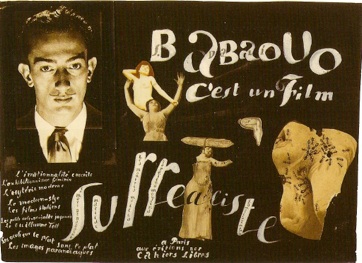

「ダリ 絵画と映画」展は、このような背景に基づいて、特に、ダリが関わった映画作品と、これと関係の深いダリの作品にフォーカスを当てる。ダリは、ルイス・ブニュエルの「アンダルシアの犬」や「黄金時代」などの映画制作に積極的に協力した。また、ダリは、ウォルト・ディズニーとの共同でアニメーション映画を作成しようと試みた。残念ながら、ダリの生前にこの企画は実現しなかったが、199×年に、当時の資料に基づいてウォルト・ディズニー・プロダクションが、これを短編アニメとして完成させている。これ以外にも、ダリは様々な映画制作の試みがある。実現しなかったものもあれば、一部は映像作品として残っているものもある。

中でも、最も有名なものは、アルフレッド・ヒッチコック作品「白い恐怖」の夢の場面だろう。イングリッド・バーグマン扮する精神分析医が、グレゴリー・ペックの夢を分析することを通じて、彼の無罪を証明し、真犯人を捜し出すという有名な物語である。ダリが一部の美術デザインを担当した夢の場面は、この物語の言わば核心部分である。そこで描かれる誇張されたセットは、まさにダリの世界と言うにふさわしいデフォルメと不思議なオブジェに満ちている。奇妙にゆがんだ時計、覆面した男、デフォルメされた街並み、落下という主題・・・・。ダリとヒッチコック、あるいはシュール・レアリズム絵画と映画、人間の無意識の世界に迫ろうとした二つの芸術ムーブメントがここでは幸福な結合を遂げている。ダリがここまで映画制作にこだわったのは、おそらく彼が描こうとした夢の世界には、映画的手法の方がより接近可能であると言うことを彼が無意識に感じていたからに違いない。そう言う意味で、ダリと映画の深い関わりを要領よく見せる今回の展示は、成功していると言えるだろう。映画制作のためにダリが描いたスケッチや関連する作品も展示されていて、よりダリの試みが理解できるようになっていることは言うまでもない。

しかし、ダリが映画の世界に関わった1930〜40年代からすでに半世紀以上が経過している。その間に、無意識の探求方法もどんどん進化した。無意識の領域に至る方法論は、神話分析、構造分析、物語分析、意味論、記号論・・・と多様化した。精神分析だけをとっても、ラカン、クリスティヴァの方法論をわれわれは知っている。ラカンの精神分析の手法を通じて映画を分析しようとするジュジェックの方法もすでにわれわれには既知のものだ。無意識の世界に対する僕たちの理解はとても深くなった。

ダリは多数の映画を企画し、そのほとんどは実現しなかった。これは、そのような企画の一つのポスター。ダリ自身がデザインしている。

そのような時代に生きる僕たちの眼から見ると、ダリの作品世界は、それが映像であろうと、絵画であろうと、少々素朴に見える。確かに彼が描いた奇妙なオブジェやクリーチャーの造型は今見ても新鮮である。それに、彼が配置した女性の裸体やクリーチャーが喚起する強迫神経症的なイメージは、今でも有効なのかもしれない。でも、僕たちは、人間の無意識にはもっと複雑で広大な世界が広がっていることを知っている。その世界は、おそらく、ダリが描いたイメージではとても説明できないものだ。無意識の世界は、たぶん、より抽象的な作品か、あるいはよりプリミティブな作品の方が表現としては適しているような気がする。例えば、シュール・リアリストの作家で言えば、マッタやマグリットのような作家だろうし、シュール・リアリズムを離れれば、ジャクソン・ポラックやマーク・ロスコのような抽象表現主義の作家達だろう。

もちろん、映画の世界も忘れてはならない。SFX技術の進歩は、映像表現の世界を根本的に変え、今では、どのようなクリーチャーもオブジェも簡単に映像世界に登場させることが出来る。また、映画の物語世界も多様化した。映画は、例えば、「エルム街の悪夢」シリーズのように、悪夢と現実が相互に浸透しあう様々な物語を作り出してきた。あるいは、「ビデオドローム」や「裸のランチ」のような、現実世界が夢の世界に変容する物語もたくさんある。それに伴って、現実の変容を物語る映画のナラティブも多様化した。逆説的な表現だが、映画の世界においては、無意識の世界における現実の変容など、すでに懐かしい既知の世界になりつつある。

こうやってみていくと、ダリのシュール・リアリズム絵画は少々時代遅れのように見える。でも、一つだけ、ダリが描いた作品世界の中で、今でも僕の心を深く惹きつけるものがある。それは、果てしなく広がる地平線であり、底知れぬ海であり、奥深い洞窟であり、砂漠にうがたれた底の見えない井戸である。つまり、ダリの明晰で透明感溢れる絵画において、ネガとして挿入される闇の世界、あるいは背景として描かれる果てしない世界である。ダリの描く造型は、それがどんなに奇妙なオブジェであっても、その輪郭は明確であり、色彩は奇妙に明るい。すべてが明晰さの中で、一定の意味を担わされている。だからこそ、そのような意味や光から逃れようとする背景や闇が持つ深遠や広がりが、何かとても僕の心を惹きつけるのだ。

見えないもの、隠されているもの、描き得ないもの、当たり前のことだけど、それは、絵画にとってはとても逆説的な存在だ。なぜなら、絵画は何かを描くから絵画なのであり、いったん、絵画の世界に描かれてしまえば、それは、見えるものになり、暴かれたものになってしまうからである。残念ながら、ダリが、そのような描き得ないものについて自覚的であったかどうか、僕は知らない。僕の目には、ダリという人は、夢の世界に出てくる奇妙なクリーチャーやオブジェを描くことのみに熱心であり、無意識の世界における描き得ないものを描くことに関心がなかったように見える。でも、もしかしたら、彼は、そのような方法論では無意識の世界の広大な広がりに到達し得ないことに気づいて、より深い無意識の世界に迫る手がかりとして、そのような洞窟や井戸や地平線を配したのかもしれない。そして、僕には、それらの方がより現代的な意義があると感じるのだ。

「白い恐怖」美術のためのスケッチ。宙に浮かぶ目という主題も興味深いが、なによりも背後に広がる地平線が僕の心を惹きつける。

「ダリ 絵画と映画」展会場入り口に掲げられたダリのポートレート