スピリチャルでアートな日々、時々読書 NY編

ルイス・ブルジョワ展:父娘の葛藤と和解の物語、あるいは女郎蜘蛛の不在

2008年7月12日土曜日

グッゲンハイム美術館で「ルイス・ブルジョワ」展が始まったので観に行く。

六本木ヒルズに行ったことのある人なら、たぶん広場スペースに大きな蜘蛛の彫刻が展示されていたのを覚えておられると思うけれど、ルイス・ブルジョワは、あの蜘蛛の彫刻の作家である。ちょっと食傷気味になるぐらい、気がついたらあの蜘蛛の彫刻は繁殖していて、アメリカで地方都市を歩いていても時々、あれ、こんなところにも・・・・というぐらい目につく。日本でも、たぶん、六本木ヒルズ以外の場所にもあるに違いない。あの、巨大で、威圧的で、何かこちらの存在にからみついて囲い込んでしまうような恐怖感を感じさせる女郎蜘蛛の作家が、ルイス・ブルジョワである。

ルイス・ブルジョワは、1911年にパリで生まれる。両親は、織物修復を生業とするブルジョワである。彼女は、パリでアーチストとしてトレーニングを受け、1938年に結婚してニューヨークに移住。以後、ずっとニューヨークを拠点に活動を続けている。1911年生まれと言うから今年97歳だけれども、まだ現役である。すごい。それだけでも特筆に値する。

彼女の作風は、初期のフェミニズムを主題としたドローイング、その後、彫刻を経て、大理石を素材にしたより有機的なオブジェの彫刻を経て、その後は部屋を作り、その中にいろいろなオブジェを設置した作品(セルと呼ばれる)へと移行していく。そこに通底する主題は、家に閉じこめられ、家族との深い桎梏の中で生きていかざるを得ない女性という存在である。初期の作品では、それが、直裁に、家と女性の身体が結合したドローイングとして表現されている。しかし、大理石という素材に目覚め、より有機的な形態を追求し始めてからは、より女性の身体性とそれに由来する様々なコンプレックスを表現するようになる。

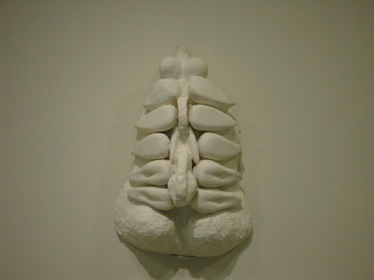

「Torso: Self Portrait」と題された作品。女性の身体性が極度に誇張されている。それは、ブルジョワが自己の身体に対して持つ違和感や、他者の視線にさらされることによって生じるコンプレックスなどが表象されているのだろうか。

この頃の彼女の作品を見ていると、つい草間弥生さんを思い出してしまう。実際、草間弥生さんも、自身の中にあるコンプレックス(彼女の場合は、強迫的な男根恐怖症という形で現れるのだが・・・)に基づいて作品を制作した人だった。ただ、草間さんの作品に比べると、ルイス・ブルジョワの作品はより理知的であるという印象を受ける。何というか、もしかしたら、深いコンプレックスがあるのかもしれないけれど、作品としてそれが表現されているときには、どこか理性で濾過されているという印象なのだ。それは、アートとしての完成度は高いのかもしれないけれど、草間さんの作品が時に強烈に発してしまう衝撃的なパワーには欠けてしまう、という欠陥を持っているのかもしれない。

そう言う意味では、彼女が有機的なオブジェから、セルと題された部屋のインスタレーションのシリーズに移行していくのは、ある種、自然な流れなのかもしれない。有機的なオブジェが表現の直截性で訴えかけてくるのに対して、部屋のインスタレーションは、その光景が生み出す物語喚起力によって観客に訴えるものだからである。ルイス・ブルジョワのような理知的なタイプの作家は、むしろこのような物語を志向するような気がする。

実際、彼女の部屋のインスタレーションは、彼女の様々な個人的な物語と結びついている。彼女の父は、彼女が少女時代に、彼女と彼女の妹の住み込み家庭教師と数年間にわたり不倫関係にあった。当時、彼女の母親はスペイン風邪にかかった後遺症で寝込みがちの日々を送っており、彼女は、父親の裏切りと、両親の不和から、置き去りにされたような孤独感を味わったらしい。父に対する怒り、そして、そのような父親の不倫を知っていながらそれを止めることの出来なかった母親への苛立ち、見捨てられたという孤独感、その主題は、彼女の作品に繰り返し現れる。特に、部屋のインスタレーションでは、そのような主題がいろいろな形を変えて表現される。

「父殺し」と題された作品。父親を殺して家族でこれを食べている食卓のイメージ。父の物語、家族の不和の物語が有機的なオブジェにより表現されている。

展覧会を観ていて、ルイス・ブルジョワという人は本当に多才な人だと思う。様々な素材を使い、多様な形態を追求しながら、その根底には、ルイス・ブルジョワという強烈の個性を持った個人の物語が常に息づいている。まさにアーチストという職業にふさわしい人だと思う。でも、僕は、その圧倒的な物語にさらされながら、どこかにその物語に入りきれないものを感じた。それは、もちろん、これは彼女の物語、女の物語、西欧の知識人のコンプレックスの物語だからであるけれど、でも、どうもそれだけではないような気がする。多分、僕の違和感は、物語の深さによるのだと思う。

このブログで何度か言及してきたけれど、ある種のアーチストは、個人的な記憶を追求し、これをアートとして表現することを通じて、より深層の集合的な記憶やより普遍的な神話的記憶に到達することがある。その時に制作された作品は、圧倒的な力を持って観客に迫ってくる。でも、ルイス・ブルジョワの物語には、知的な興味や女の物語をそこに見いだすことが出来ても、何かが足りないのだ。いや、より正確には、今回の展覧会にはそれが欠けている、といった方がよいかもしれない。なぜなら、僕らはすでに、ルイス・ブルジョワの神話的な作品が繁殖していることを知っているからだ。そう、彼女の真の物語は、実はあの女郎蜘蛛にあると僕は思う。そして、今回の展覧会では、1階のフロアに置かれた小規模な女郎蜘蛛を除けば、周到に、というぐらいに蜘蛛が不在なのである。

これに関しては、本人自身が、「最近、蜘蛛の作家というイメージが定着しすぎたので、蜘蛛の作家ではないルイス・ブルジョワを提示したかった。」と語っているから、おそらく僕の印象は間違ってはいないのだろう。そう言う意味では、今回の展示は、アーチストの意図を正確に反映したもので、それは成功している。いや、成功しすぎていると言えるだろう。なぜなら、ブルジョワは、「父との葛藤の物語」「見捨てられた子供の物語」を提示することにより、蜘蛛の作家ではないルイス・ブルジョワを根拠づけているからである。

でも、僕は、女郎蜘蛛こそが彼女の核心なんだと思う。それは、どんなに逃げようとしても追ってきて、粘つく糸で絡め取ろうとする母親であり、女性そのものである。ルイス・ブルジョワは、おそらくそういう女性性に根源的な嫌悪感か違和感を感じている人ではないかという気がする。そして、それが彼女の創作の根本的な動機なのだ。そして、その恐怖は、理性を欠いたものであるからこそ、観客の無意識に直接働きかけてくるインパクトを持っているのだと思う。

見捨てられた子供を主題とした作品。身体を欠いて球体に幼児の足だけが延びている。球体の完全な丸さが、逆に幼児の無力さを表象している。下の大理石には、「私を愛してる?」と記されている。

ルイス・ブルジョワ自身は、蜘蛛という主題について次のように語っている。

「蜘蛛という主題には二つの意味があります。まず、蜘蛛は蚊に対する守護神です。・・・それは、悪からの守護なのです。それは、悪に対する善の永遠の戦いであり、その遍在的な側面は明白です。もう一つのメタファーは、蜘蛛は母親を表しているのです。」「私は織物修理の家に生まれました。蜘蛛は修理屋です。たとえあなたが蜘蛛の巣にぶつかっても蜘蛛は怒り狂ったりしないでしょう。彼女は、蜘蛛の巣を編み直すだけです。」

蜘蛛は、彼女の理解によれば、黙々と蜘蛛の巣を編んで悪から人を守る守護神=母であるということになる。でも、蜘蛛の彫刻は彼女のそんな説明をあっさり裏切るだけの恐怖感と威圧感を持っている。実際にそこにあるものとその解釈が異なるところにコンプレックスが存在するというのは、精神分析の基本的な理解である。そう、ルイス・ブルジョワは、蜘蛛=母=守護神という虚偽の説明を行うことによって、自身のコンプレックスを告白してしまっている。実際は、蜘蛛=母は、威嚇し、絡め取り、束縛するもの、なのである。これがルイス・ブルジョワの真の物語なのだ。だとすると、今回の展覧会は、蜘蛛の不在によってねつ造された彼女のもう一つの物語だと言うことが出来るかもしれない。

自作のオブジェを前にするルイス・ブルジョワ