スピリチャルでアートな日々、時々読書 NY編

NYパブリック図書館、ミルトン、ブレイク、神秘のビジョン

2008年5月1日木曜日

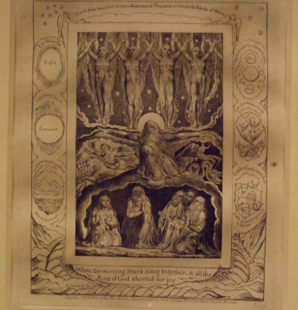

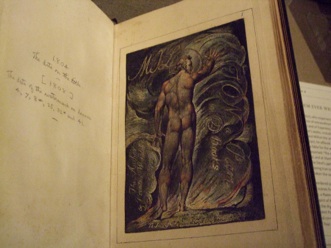

ニューヨーク・パブリック図書館にぶらっと入ったら、なんと、ギャラリーで、ミルトンの貴重本の展覧会をやっていた。もしかして・・・と、胸をときめかせて入ったら、やっぱり!、私が心から愛するウィリアム・ブレイクの挿絵が入った詩集や失楽園が展示されていた。こんなものが、さりげなくギャラリーに展示されてるなんて!やっぱりニューヨークは偉大だ、と思わず興奮してしまう。

と言っても、ブレイクを知らない人には何のことだかよくわからないと思うので、少しだけ説明しておくと、ブレイクという人は、18世紀から19世紀前半の英国で活動した詩人、画家であり、おそらく英国史上最大の幻視者である。詩集としては、「無垢の歌」や「経験の歌」があり、挿絵としては、「ダンテの神曲」「旧約聖書ヨブ記」などがある。一度、彼の絵を見たら忘れられない強烈なビジョンにあふれたアーチストである。

僕がブレイクを知ったのは、大江健三郎を通じてだ。初めてブレイクに触れたのは、多分、「新しい人よ目覚めよ」ではないだろうか。表紙にブレイクの「アルビオンは立ち上がった(歓びの日 あるいはアルビオンの踊り」が使われていて、しかもこの絵の主題がそのまま「新しい人よ目覚めよ」で大江健三郎のパートナーである光さんの新たな誕生というモチーフと共鳴しあっていて、とても印象的だったことを覚えている。それから、僕は大江健三郎の作品に熱中して、当時入手できる本はほとんど読んだ。同時に、僕は大江健三郎がたびたび引用するブレイクの詩に関心を持ち、この幻視者にも関心を持つようになる。

例えば、今、手元に本がないので曖昧な記憶をたどっていっても、確か、「我らの狂気を生き延びる道を教えよ」で引用されるブレイクの詩「お父さん、お父さん、あなたはどこに行こうとしているのですか。そんなに早く歩かないでください。お父さん、口をきいてください。この小さな少年に話しかけてください。さもなければ僕は迷子になってしまうでしょう。夜は暗く、そこに父はいない。子供は露に濡れそぼつ。闇は深い。子供はすすり泣く。」という表現が、なぜか強く心を打ったことを覚えている。このために、わざわざ僕は、この無垢の歌の挿絵のオリジナルを観に、当時国立西洋美術館で開催されていたウィリアム・ブレイク展を観に出かけたのだ。こんな風にして、僕は、何かに導かれるように、幻視者の世界へと導かれていった。一つ一つの出会いはささやかだけれど、こんな出会いの積み重ねの末に今の僕がいる。

ちなみに、ウィリアム・ブレイクは、歴史上の人物や挿絵を描く際に、何のモデルも使わず、ビジョンとして眼前に現れる映像をそのまま描いたと言われている。ビジョンとは、もともと、眼前に現れる映像を指したのだ。たぶん、こういう人たちにとって、現実は複数の次元を持っていたんだと思う。今、私たちが生きて経験している次元の奥にはいくつもの次元があって、これは普通の人には見えないけれど、ビジョンを観ることの出来る者=幻視者には、それは日常的に接することの出来るものなのだろう。ウィリアム・ブレイクの絵を前にして感じる、ある種の強烈なエネルギーというのは、その残滓ではないかと時々思う。

ウィリアム・ブレイクの絵は、意外といろいろなところに使われている。私が知る限りでは、ダンテの神曲とかヨブ記にそのまま使われている以外に、ハンニバル・レクター・シリーズの最初の作品「レッド・ドラゴン」の表紙もブレイクだ。どうでしょう。気に入ってもらえたでしょうか。一度この世界にはまるとなかなか抜け出せないのですが、それなりの価値はあります。

最後に一言。僕が言うまでもないことだけど、ニューヨーク・パブリック・ライブラリは贅沢な場所だと思う。国籍も居住地も全く関係なく、来館者にはすべての図書の閲覧を許し、ウェッブ上では所蔵品のデジタル画像を無償で提供している。ご関心のある方は、ニューヨーク・パブリック・ライブラリのデジタル・ギャラリーを一度訪問されると良いと思う。検索をかけると、いろんな画像を観ることが出来て、とても豊かな気分になれる。

ウィリアム・ブレイクのミルトン詩集挿絵