スピリチャルでアートな日々、時々読書 NY編

クリムト、エロスとタナトス、そして無意識

2008年4月26日土曜日

3週間ぶりにゆっくりと過ごせる週末が巡ってきたので、見損ねていたグッケンハイム美術館の蔡國強展でも観ようかと思って出かけたら長蛇の列が出来ていて断念する。予定を変更し、ノイエ・ギャラリーに行く。ノイエ・ギャラリーは、20世紀初頭のウィーンとドイツの美術・デザインを専門的に紹介するギャラリーとして2001年に設立された美術館。設立は結構最近だが、建物は1914年に建てられた由緒ある邸宅で趣がある。20世紀初頭のウィーンとドイツと言えば、ウィーン分離派のクリムト、エゴン・シーレ、あるいはドイツ表現主義のオスカー・ココシュカやマックス・ベックマン、キルヒナーが活躍した時代である。最近は、関心が少し遠のいてしまったけれど、僕も若いときは、表現主義の強烈な色彩と荒々しい造形に強く惹かれて展覧会があるたびに出かけていった。だから、ノイエ・ギャラリーもニューヨークにいる間に一度は行きたいと思っていたのでちょうど良い機会だった。

ノイエ・ギャラリーでは、クリムト展をやっていた。ドローイングが中心でクリムト特有の装飾的な背景に女性が描かれる様式的なペインティングは数点しかなかったが、それなりに見応えがある。特に、クリムトの作品に出てくるジュエリーの展示はなかなか他では見ることが出来ない貴重なコレクションだと思う。クリムトに関連したレクチャーや映画上映などもやっているようだ。なかなか充実したプログラムである。

ところで、僕は今まであまりクリムトには興味がなかった。装飾的なタッチがあまり好きではなかったし、ただただ女性を描き続け、保守的なウィーンの中で受け入れられずに何度もその展覧会はスキャンダルを巻き起こした反逆児、と言うだけの知識しか持っていなかった。でも、今回、まとめてドローイングを観、また落ち着いてペインティングを鑑賞することが出来たので、クリムトに対する評価を変える必要があるのを感じた。

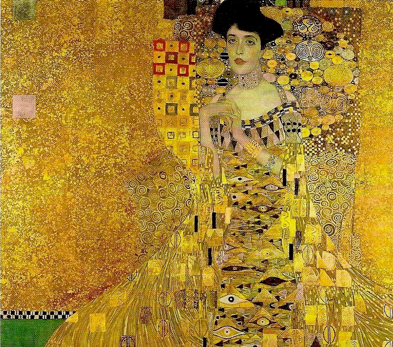

まずは、その装飾性である。クリムトは銀細工師の父親の元に生まれ、早くから銀細工のトレーニングを受けた。これが、後の彼の作品に特徴的な金箔を使った装飾的な背景になるのだが、僕は、クリムトの装飾的な文様にはもう少し違う意味が隠されているような気がする。何というか、様式化されたフォルムとそこに埋め込まれた文様に、とても呪術的なものを感じるのだ。クリムトが女性の衣装に執拗に描き込んでいる文様は、例えば、中国の周王朝時代の青銅器にびっしり描き込まれた文様や、パブア・ニューギニアの原住民が、全身に描き込んだ刺青にとてもよく似ているのだ。形だけではなく、その執拗さがそっくりなのである。これらの文様は、古代の文明や「未開社会」においては重要な呪術的意味を持っている。敵対する部族の呪術に対抗し、あるいはジャングルの奥深くに潜む邪悪な精霊から身を守る魔除けの役割を果たしているのだ。文様をびっしりと描くのは、少しでも隙間があれば、そこから邪悪な精霊が侵入してくる恐れがあるからである。文様が執拗に繰り返される理由はそこにある。僕は、クリムトの描く文様を観ながら、ふとそこに「未開社会」の発想と同じものを感じ取った。

「生命の樹」

旧約聖書に出てくる生命の樹。黒いフクロウは死を象徴している。生と死の循環、そして何よりも繰り返される渦巻き模様が、クリムト的造形世界を典型的に示している。

もう一つは、もちろん、彼の作品の主要なモチーフである女性である。彼は、ひたすらに女性を描いた。もともと、彼の生計を支えたのは、ウィーンの貴婦人達の自画像作成からの収入だった。ただ、彼は収入が安定すると、さらに過激な女性のヌードへと進んでいく。彼の作品に立ちこめる退廃的な香りにウィーンの貴族社会は激怒し、彼の作品は何度も展示拒否にあう。僕も、彼の作品には深いエロスを感じる。それは、ただ、女性の裸が描かれている、と言う以上の何かがそこに描かれているからだろう。それが何かはうまく言えないけれど、それまでの西洋絵画が描いてきた女性のヌードが持つ古典的な美は、クリムトの手にかかると濃厚のエロスを湛えるようになる。それは、モデルの半開きの口や上目遣いの視線、少し上気したようにほんのりと紅い頬、そしてしなだれかかるような姿態に典型的に現れている。そして、このエロチシズムは、何か観てはならないとても私的な空間を覗いてしまったような感覚を起こさせる。それは、とてもプライベートなもので、かつ少しまがまがしいものだ。ウィーンの貴族社会が激怒した背景にも多分この感覚が働いていたのではないだろうか。

でも、もちろんそれだけではない。クリムトは、エロスと同時にタナトスを描いた画家である。有名な「死と生」では、まどろむように折り重なる人々を死神が見つめている。クリムトの世界では、死は決して生を脅かすものとして描かれない。むしろ、死は生に寄り添い、生はまどろむように死に接続される。クリムトにとって、エロスとタナトスは人間という存在を成立させる基本的な原理であって、どちらかを排除することなどは出来ないのだ。しかし、クリムトが生きた世紀末のウィーンでは、エロスもタナトスも社会の基本的な原理から排除され、隠蔽されていた。クリムトの絵がこれらを暴いてしまったためにあれだけのスキャンダルを引き起こしたのだろう。

「死と生」

クリムトは死と生を主題とした作品を制作した。これはもちろん西洋絵画の中心的な主題であるが、この絵に立ちこめる雰囲気は、死の恐怖やそれを通じた宗教への回帰というものではなく、むしろ生と死の親和性を感じさせるものになっているといえないだろうか。

そして、僕は、クリムトの装飾性と、彼が執拗に追求したエロスとタナトスの間には深い親和性を感じ取る。エロスとタナトスを追求することは、人間という存在の根源に触れる行為である。そこには、普通の人間の意識では理解不能であったり制御不能であったりするまがまがしい力が存在する。だからこそ、クリムトは、自らの作品にあれだけ呪術的な文様を描き込んだのではないだろうか。こうした呪術的な力の擁護なしに性と死の領域に踏み込むことの危険性をクリムトは無意識に察知し、そのためにあれだけの文様を描き込んだのだ。言わば、これらの文様は性と死の領域から生じるまがまがしい力を封じ込める護符だったのである。

あるいは、次のように考えることも出来る。背景の文様は、クリムトの絵が知らない間に到達してしまった人間存在の根源が表出されたものであると。それは、おそらくこのような反復と抽象でしか表すことの出来ないものなのだろう。もしかしたら、画家自身もその文様が意味するものに気づいていなかったかもしれない。彼は、ただ、自分の直感に従って、ただし、そこにある種の必然性を感じながら文様を描き込んでいったのだ。そして、クリムトは、自ら気づくことなく根源の領域を絵に表眼した。同時に、この根源的な領域は、文様として表現されることでそれはそのまがまがしい力を昇華され、一つの作品の中に封じ込めれらることが出来たのだろう。

考えてみれば、19世紀末のウィーンというのは不思議な街だ。クリムトが黙々と制作に励んでいた同時代に、フロイトが精神分析を通じて無意識を「発見」した。フロイトは、この無意識という概念をさらに推し進めてエロスとタナトスの分析に至る。一方で、人智学を提唱したシュタイナーが青年時代を過ごしたのもウィーンであったし、語り得ないものをいかに語るかという哲学的な探求に向かったヴィトゲンシュタインが青年時代を過ごしたのもウィーンであった。19世紀末のウィーンという街は、そのように全世界が、植民地も含めて近代化に向けて邁進する中で、そのような近代社会が抑圧し隠蔽しようとしたエロスとタナトス、その奥に広がる無意識の世界を見いだし、そこに積極的な意味を見いだそうとした不思議な街だった。21世紀の今からその時代を振り返ってみると、彼らの活動は、20世紀という、合理性を追求して非合理に至るというパラドキシカルな社会を予見し、これに警鐘を鳴らしていたかのようにみえる。そして、彼らが開拓した新たな世界は、21世紀に入って大きく開花する可能性を帯びているように見える。

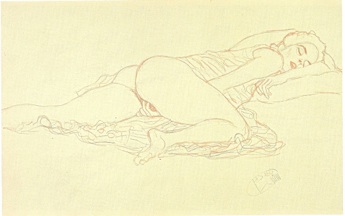

ヌードのドローイング

クリムトは、作品を発表するたびに世間からの批判を浴び、作品の展示を拒否された。そうした中、発表を前提とせず、画家とモデルの濃密な信頼関係の中で自由に自分の表現したい主題を追求できたのがドローイングの世界だった。これらのドローイングを単なるポルノグラフィと分類してしまってはおそらくクリムトの世界を理解したことにならないだろう。なぜなら、ポルノグラフィが持つ「覗き見」の要素が欠落しているからだ。むしろ、このドローイングが持つ画家とモデルのある種の親密さに基づく共犯関係に注意を向けるべきだろう。

Gustav Klimt

Adele Bloch Bauer Ⅰ, 1907