スピリチャルでアートな日々、時々読書 NY編

EMILY Carr:ハイダ族の記憶、大いなる自然の顕現

2008年12月6日土曜日

ところで、星野道夫が愛したネイティブ・アメリカンの中に、ハイダ族がいる。ハイダ族というのは、現在のカナダ・ブリティッシュ・コロンビアを中心に生活していた部族である。特に、クィーン・シャルロット島には、今でもハイダ族が残したトーテム・ポールが多数残されている。星野道夫もまた、この島を訪れ、うち捨てられた集落をカヤックで訪問した時のエッセイを残している。そこで、彼は、「なぜ、これだけおびただしい数のトーテム・ポールを制作するだけの豊かさと高度の文化を持っていたハイダ族がこの集落を捨ててしまったのかわからない」という趣旨のことを書いているが、理由は単純である。ハイダ族は、西欧の植民者が持ち込んだ疫病で人口が激減し、集落を維持することが出来なくなったのである。

でも、僕はここで、ネイティブ・アメリカンがいかに白人入植者のために悲惨な境遇を強いられたかと言うことを書くつもりはない。それはとても重要なことだけれど、他にいくらでもこうしたことを書いている人はいる。むしろ僕は、19世紀末から20世紀前半を生きながら、ハイダ族のアートを心から愛し、これを描き続けることを通じて、さらに超越的な存在と対話しようとした白人女性アーチスト、Emily Carrについて書いておきたい。彼女の作品にも、また、僕はオンタリオ美術館で初めて出会った。他のカナダの画家同様、僕は全く何の予備知識もなく彼女の絵と向かい合った。でも、その絵は、ハイダ族のアートに対する深い愛情と、シンプルな造型の奥に潜む超越的なものへの想いに溢れていて、とても印象的だった。僕は、一目でその絵が好きになった。

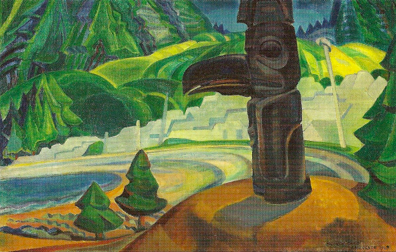

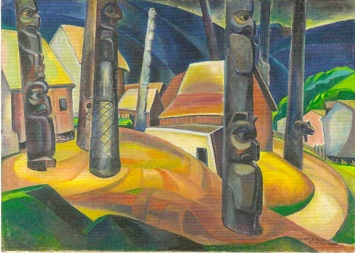

トーテム・ポールが立ち並ぶハイダ族の集落。星野道夫も、このような集落を見たのだろうか。

カーは1871年にブリティッシュ・コロンビアのヴィクトリアに生まれる。両親はカーが幼少の頃に亡くなるが、彼らは実業家でちょっとした財産があった。これを使って、カーは、サンフランシスコで絵を学ぶことになる。残された他の姉妹たちは、カーの絵に対する情熱を理解せず、カーは、家族の金銭的支援に頼らず、何とか自身で絵を学ぶ努力を続ける。何とかお金を稼いでは、そのお金でイギリス、その後、フランスへと、カーは絵を学びに出かけ、当時の最新の流行であったフォービズムの荒々しい色彩技法を身につけて帰ってくる。しかし、ブリティッシュ・コロンビアはあまりにも保守的で、彼女の新しい技法を理解する人はほとんどいなかった。

それでも、彼女は、絵を描き続けることを決意する。両親が残した土地に家を建て、これを人に貸して賃貸料で生活しながら描き続けようとするがなかなかうまくいかない。貧乏で、まともな紙も買えない状態にもかかわらず、彼女は描き続ける。対象は、子供の頃に出会って以来、ずっと魅了され続けてきたハイダ族のトーテム・ポールや集落の様々な彫刻達。その精妙な細工と大胆にデフォルメされた動物たちの造型が彼女を魅了する。彼女は、誰からも評価されることなく、一人で寝袋を担いではハイダ族の集落を旅し、スケッチを重ねていく。20世紀前半に、女性が一人でネイティブ・アメリカンの集落を旅してスケッチを続けていくというのは、非常に例外的な出来事だったに違いない。もちろん、ホテルが整備されているわけではなく、彼女は、知り合ったハイダ族の家に泊めてもらったり、時には野宿をして歩き回ったようだ。ここにもまた、星野道夫と同じように、ネイティブ・アメリカンの生活とそこにある自然に魅せられ、彼らの精神的遺産を継ごうとする人がいた。

丘の斜面に立つワタリガラスの像。すでにカーは写実をやめ、神話的な世界としてこの風景を描いている。

やがて、彼女はトロントを中心に活動を開始したグループ・オブ・セブンと知り合い、彼らに認められる。彼女の孤独な制作活動は、ようやく仲間を得て認知されるようになる。特に、彼女にとって重要だったのは、グループ・オブ・セブンの中心人物であり、また神智学に傾倒して自然の神秘に迫ろうとしていたハリスと出会ったこと。彼らは、文通を重ねながら、互いの創作活動に刺激を与えあうことになる。ハリスの影響で、カーは、ハイダ族の彫刻作品を描くことから徐々にその主題を変えていき、やがて自然そのものを描くようになる。ハリス同様、その作品は、単なる風景画にとどまらない神秘性を獲得している。深い自然の奥に潜む超越的な存在の気配。彼女の絵もまた、ハリス同様に抽象化し、神秘化していく。

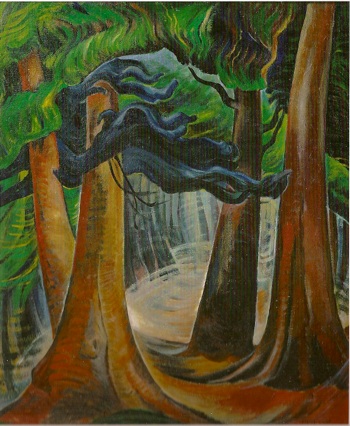

例えば、晩年に描かれた下の作品では、ただ、森の木が描かれているだけである。木の間を何か光のようなものが吹き抜けている。光だろうか、風だろうか、あるいは何かの気なのだろうか。カーは特に何も説明はしない。でも、きっと彼女にはその何かが見えていたのだろうと思う。彼女もまた、自然と対話し、その対話を通じて自然の奥底にある何か神秘的なものを感知し、これを描きだそうとした人だった。

木々の間を吹き抜けるなにものか。自然に潜む神秘的な存在がそこには描かれている。

ちなみに、彼女の人生もまた、とても波乱に満ちたものだった。例えば、彼女は終生独身だった。若い頃の彼女の写真を見るととても美人で、これはもてただろうな、と思われる。実際、例えば、彼女はネイティブ・アメリカンの居留地への旅の帰りに乗船した船のパーサーと恋に落ちる。パーサーは、彼女を求めて、はるばると彼女が絵を学ぶために滞在していた英国まで求婚しに来るが、彼女は、これを断ってしまう。彼女にとって、どんな情熱的な恋よりも、絵を描き続けることの方が重要だった。結局、彼女は、生涯独身を通すことになる。他方、彼女のハイダ族への想いは深かった。若い頃に、居留地を旅し、そこで、Klee Wyck(微笑む者)という名前をもらった彼女は、終生、その名前を誇りにした。そして、彼女は、ハイダ族の文化を保存するために展覧会を開催したり、自身のスケッチを博物館に寄贈しようとしたりして奮闘を続ける。ネイティブ・アメリカンの文化に対する理解がまだ社会的に共有されていなかった時代に、彼女の努力は画期的なことだった。

彼女は1945年に亡くなる。ハイダ族の集落を歩き回り、英国やフランスへ留学した彼女の人生は、その活動的な足跡にもかかわらず、病気との闘いの人生でもあった。英国留学時には肺を病んでサナトリウムに数ヶ月間入院。その後も、体調が優れずに何度も入退院を繰り返す。晩年には、心臓発作で何度も倒れ、医師の指示によって、ハイダ族の居留地へのスケッチ旅行を禁じられる。それでも彼女は描き続ける。スケッチ旅行が出来ないのであれば、せめて近くの森林に行って木々を描きたい。それが彼女の願いであった。そして、入院していてどうしても動けないとき、彼女は、スケッチの代わりに文章を書いた。子供時代の記憶、スケッチ旅行の思い出。。。どんな状態であっても、ただ表現し続けること。彼女こそは、本当に生まれながらの芸術家だったんだと思う。

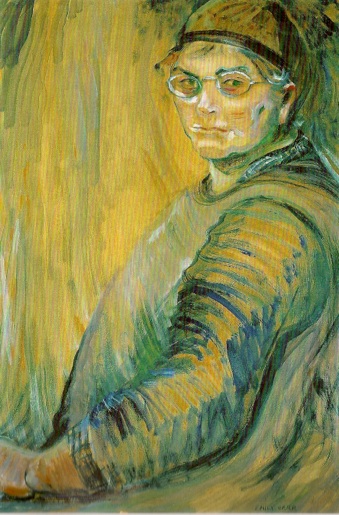

エミリー・カーの自画像。柔らかな光の中に強い意志を感じさせる。実際、彼女は強い人だった。

ハイダ族のトーテム・ポールを描いたカーの作品。トーテム・ポールはもちろんワタリガラスを表現している。